1938年10月24日,第一艘满载物资和人员的轮船启航。率先登上“生命之舟”的,是一批孤儿难童。卢作孚亲自护送他们进舱。那些可怜的孩子扒在栏杆上挥着小手,齐声高唱:“我们离开了爸爸,我们离开了妈妈,我们失掉了土地,我们失掉了老家……”40天时间,卢作孚带领着他不佩枪炮的“军队”,在敌人的狂轰乱炸中,将拥塞在宜昌的三万人员运走,器材运走三分之二。

卢作孚:1938,长江上的生死接力

2015-08-14

来源:

大众日报

【 查看PDF版】

【 查看PDF版】 |

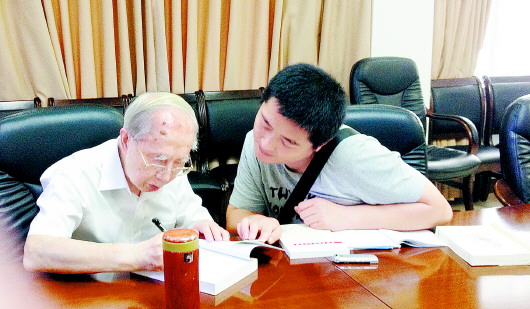

卢作孚之子卢国纪先生在接受本报记者采访。 |

|

1945年3月从美国归来的卢作孚先生。 |

□ 本报记者 卢昱

入夏后,滚滚长江水裹挟泥沙奔流而下。

长江以宜昌为天然分界,上有高山约束,水流湍急;下则平原宽阔,流势甚缓。小城宜昌,在长江北岸,横铺展开。

久坐岸边,江南岸形似金字塔的群山,连绵依旧。本想试图感受1938年卢作孚在此码头上,生死接力,指挥那场惊心动魄的“敦刻尔克大撤退”之场景。然而大江截流后,江面已失去昔日气势,一艘木舟在满是水草的江边悠然游荡。只有在滨江的宜昌大撤退纪念园里,用“1938”“10”“11”三组数字和铁锚组成的浮雕屹立着,提醒着来往的游客,脚下的土地上,曾有一位大智之人,用他的爱国之心,做了一件不朽之事。

种种方音如鼎沸

今日之宜昌,万民共享山水之和美。而在1938年10月23日,当卢作孚抵达时,眼前的糟糕情形令他大吃一惊——面积仅2平方公里的宜昌古城被人群挤爆了。

“宜昌城人满为患,史无前例。当时仅有10万多人口的小县城,流动人口一下子猛增到50万。”原宜昌市地方志办公室主任、宜昌大撤退研究学者朱复胜介绍道,在这场战中大迁徙中,途经宜昌入川的人口高达350万。

此时作为“川鄂咽喉”的宜昌,实际上已成为全中国命运的咽喉。平津失守后,日军沿津浦路南下,虽有台儿庄之大捷,烈烈战火依旧从淞沪烧至武汉;花园口决堤,黄河改道,满河大水向南扑向千里平川,所到之处,尽成泽国。从长江中下游奔来的难民,如海水倒灌,顺江而上。

工厂内迁也起于战火之中。在上海,有的工厂正在装船即遭飞机轰炸;有的未及运出,即遇敌军拦截,欲进不得。青岛、南京在来不及迁运的情况下,只得把大批工厂烧毁,以免被敌人利用。从武汉到四川,机件或缺乏大型运输工具无法运走,或沉于江中,损失更大。

无论是运人还是运物,“交通”成了战争的另一个主角。1937年9月,时任民生轮船公司总经理的卢作孚临危受命,就任国民政府交通部次长。同年底,他出任国民政府资源、工矿、贸易三委员会联合运输办事处主任,负责调配长江一切公私船只,转运长江中下游入川物资和人员。

可“交通”岂能一夜之间通畅无阻?在宜昌城中,卢作孚看到,旅店、学校、寺庙、教堂里,凡是能住人的地方都爆满。不少人找不到住处,只有露宿街巷、栖身屋檐下。更有投机者,借此国难之机,租几间房子,门口竖起某某旅社的金字招牌,大招顾客,莫不生意兴隆。

宜昌城内外人潮涌动,人们所求只是一张入川的船票。1938年10月,在武汉会战即将结束、国民政府即将放弃武汉时,可能西进宜昌的日寇,在大炮飞机的鼓动下,将这股宜昌城内的人潮推向顶峰。

著名作家叶圣陶也在逃难的人群之中,他当时在宜昌苦等7天也没买到船票,而眼前混乱绝望的人潮,给他留下了深刻的印象。面对此情此景,他写下诗句:“种种方音如鼎沸,俱言上水苦无船。”

而和难民一起急需进川的,还有各种各样的抢运物资。据民生公司研究室主任项锦熙介绍,民生公司在后来的报告中写道:“二十七年(1938年)十月二十五日,武汉我军退守,宜昌形势,岌岌可危。当时存积宜昌的兵工器材,差不多有十三万吨,必须赶速抢运。”

此外,还有近80家企业的机械制造、化学、电机电器、食品、造船、印刷、纺织等器材、设备,也在武汉会战期间陆续通过轮船和木船运到宜昌,堆积在长江两岸的码头上。卢作孚深知,“全中国的兵工工业、航空工业、重工业、轻工业的生命,完全交付在这里了”。

“可当时能走川江的船只不多,只有民生公司、三北公司、招商局等船队,还有两艘外轮。其中,民生公司的船最多,也只有22艘。宜昌重庆间轮船的总运量,每月不过6000吨。要抢运这十几万吨物资,依当年的运力计算,需要一年多的时间。”项锦熙介绍道。

“最要命的是,还有40天左右,长江上游便要进入漫长的枯水期。到时候,装载大型设备的轮船根本无法行驶。也就是说,所有滞留人员和物资必须赶在40天内运完。”朱复胜说道。

运力不足,时间紧迫,到底能怎么办?绝望的情绪,蔓延在宜昌城内的国人心中。

把握四十天,立下“军令状”

宜昌这座慢城的晨间生活,从一碗顺长江漂下来的重庆小面开始。在老街上寻访抗战旧迹,也不甚艰难,用脚步即可丈量的老城区里,窄窄的街道两边,两层小楼林立,一如当年的繁华。

在民生公司宜昌分公司经理郑新的带领下,我们看到了一排幸存的民生公司仓库,是砖头建筑的坡顶平房,看上去比较结实,现在还有单位在使用。

在红星路上的招商局大楼前,绿树掩映中,郑新介绍道:“抗战时,这里是英国太古洋行。这座建筑的隔壁,是我们民生公司宜昌分公司,在方方正正的二层小楼上,卢作孚先生指挥了宜昌大撤退。”

当年的二层小楼只能在旧影像中寻得真容。“红星路一带,在当时是各轮船公司驻地。从大门口到每个办公室,挤满了各种交涉的人,管航运的机关责骂轮船公司,争运器材的相互责骂,买不到票的难民和倒卖船票的‘黄牛’各不相让。”郑新介绍道。

这吵闹声中,无人有闲暇关心沿江码头上,堆积的10多万吨物资。“装箱的只有极少数,绝大多数无遮无盖、赤裸裸地杂乱堆放在江边的荒地上,日晒雨淋,有些都已生锈。”朱复胜介绍道。

在所有人的头脑都一片混乱的时候,这个时年45岁的小个子、穿麻布服的四川人却保持着清醒。“面对这种混乱局面,我父亲十分镇定。他对那些争吵不休的各单位负责人有礼貌但很坚决地说:请回去,所有的人都明天见!”今年93岁的卢作孚次子卢国纪介绍道。

是夜,卢作孚立即召集各轮船公司负责人和各轮船的船长、引水、宜昌港的技术人员连夜开会,制订出在40天内运完撤退物资的详细计划和具体措施。在这次通宵会议上,他参考1936年枯水期分段航行的经验,按照40天时间,与诸位同仁设计出一个严密、合理、紧凑的运输计划——

分三段运输,宜昌到三斗坪为第一段,三斗坪到万县为第二段,万县到重庆为第三段,只有重要而不易装卸的笨重设备才直接运往重庆,次要的、较轻的设备,则缩短一半航程,运到奉节、巫山或巴东即卸下,留待以后再转运;船只白天航行,夜间装卸,将运输能力发挥到极限;各单位则清理自己的设备、器材,配套装箱,按轻重缓急,依次分配吨位。

第二天早上,卢作孚将所有在轮船公司吵着要入川的单位负责人召集在一起开会,亲自向大家宣布了自己的运输计划:“请你们放心,我们有充分的把握,在40天的时间内,把拥塞在宜昌的物资和人员运完!”

此“军令状”似的话语一出,会场内外一片欢腾,不少人激动得流下了眼泪。

长江上悲壮的交响曲

1938年10月24日,第一艘满载着物资和人员的轮船启航,开出宜昌港。率先登上“生命之舟”的,是一批由战时儿童保育院(该组织经周恩来、宋庆龄、宋美龄提议建立,在宜昌设有难童接送站)从华北、华东战区抢救出来的无家可归的孤儿难童。

瘦削的卢作孚亲自护送数百名孤儿难童进舱。那些可怜的孩子们扒在栏杆上挥着小手,眼眶里噙满了泪水向卢作孚和他身边的人群告别,齐声唱起了《战时儿童保育院院歌》:“我们离开了爸爸,我们离开了妈妈,我们失掉了土地,我们失掉了老家……”

稚嫩的童声盖过周围机器的轰鸣,码头上的人群向他们倾注爱怜的目光,呜咽着挥手与孩子们告别——此情此景,船上船下无人不为之动容!

紧张有序的抢运,就此揭开序幕。

“从宜昌行船到重庆,全程648公里。当时船队不仅要躲避日机的轰炸袭击,还要在长江三峡里冒险穿越。这一段航道狭窄,滩多水急,涧溪密布,两岸悬崖绝壁,遮天蔽日。礁石林立,滩险密布,光急滩、险滩、浅滩就有158处之多。所以,船队只能在白天航行。”郑新介绍道。

为了争取时间,提高效率,尽量利用夜间装卸。凡要运走的物资,白天早已装在驳船上。傍晚时分,当轮船从上游开回来,快要抵达码头的时候,轮船上的舱口盖子早已揭开,舱门早已拉开,起重机的长臂早已举起,拖着驳船的拖轮已经驶近。轮船刚刚抛锚,驳船已经靠到船边,开始紧张地装货了。

今天修缮完备的江堤,在当时是漫散的滩涂。夜幕降临时,船上为装货而临时装设的大灯,彻夜映在江上,构成一幅壮丽动人的夜景:装卸工人,每数人或数十人为一队,抬着沉重的机器,朝江边走去,不断地喊出有节奏的号子声;拖轮在朦胧的夜色中,来回拖着驳船驰骋在江面上,不断地发出尖厉的汽笛声;轮船上的起重机,在沉重的设备压迫下,不断地发出轧轧的金属声。

“所有这一切交织在一起,配合成了一支极其悲壮的交响曲,写出了中国人民动员起来反抗敌人的力量。”卢作孚曾如是回忆道。

“卢先生还作了最坏的打算。万一因战事关系,不能按40天的计划完成抢运任务,哪些东西该抛弃,都要各交运单位作好思想准备,并提醒各交运单位注意:凡运出去的机器设备,必须注意配套,以免运到后方,缺这缺那,成为无用的废铁。”曾参与宜昌大撤退的民生职员周仁贵,被卢作孚的责任感和认真细致打动。

吃了“定心丸”的各单位纷纷着手清理自己的设备和器材,该配套的配套,该装箱的装箱,等待装船起运。而此时,张自忠将军率领的第33集团军,正在汉水防线阻击日军,几十万出川增援的军队和装备,也急待通过长江航线,奔赴战场。

“每天早晨,必有六七只装满物资的轮船从宜昌开出去;每天下午,也必有同样数量的空船开回宜昌来。三段航运法,充分利用了难得的四十天中水位时间,最大限度地增加了运输能力,使成千上万吨至关紧要的军工和民用工厂设备从宜昌抢运出去,送到了大后方。”朱复胜介绍道。

让这些交运单位更服气的是,民生公司的“不二价”服务精神。“其他公司商轮,宜昌到重庆要黑市客票价300元,装货每吨要360元,与平时运费不能比。而民生公司客票价仍照平时出售,只卖18元,难童免费,供给膳食。装运货物公物,仍收每吨30元,从不趁火打劫。”项锦熙介绍道。

没有枉费一个钟点

“1938年秋,我在民生宜昌分公司做会计。晚上宜昌分公司办公室灯火通明,卢先生就在这里坐镇指挥,白天他还要处理大量的事务。有时候还要到船上、岸上、码头查看,非常忙碌辛苦。有时,日本飞机在头顶盘旋轰炸或轰鸣而过,情势十分紧张。”民生公司老职员王廷琳回忆道。

1938年11月,日本近卫内阁发表对华第二次声明,宣称要彻底消灭国民政府,对宜昌实施疯狂轰炸。“我跟着卢先生一起,躲过日军的轰炸。他一点没有惊惧,带着我们踩着弹坑走。”当时负责轮船调运工作的顾烈成回忆道。

“日本人的炮弹太厉害了。我十多岁的时候,跟着小伙伴儿在长江边上玩,捡到了一个香瓜样的铁家伙,一掂量挺沉。我们趴在沙坑里,把它使劲扔到江石堆上,炸了之后,整个石堆被烧得黢黑。后来才明白,那铁家伙是日本人投下来没爆的燃烧弹啊!”与共和国同龄的宜昌文史专家陶远震回忆道。

在宜昌撤退的日日夜夜里,民生公司宜昌分公司的收发报机一天24小时响个不停,从上游各港口和各轮船发来的电讯日夜不断,每一个工作人员都日夜坚守在自己的岗位上,紧张地处理着各种电文,所有的电文都要送给卢作孚审阅和批示。

“我父亲作为整个抢运工作的指挥者和组织者,工作尤其忙碌。他对长江上游全线的运输情况了如指掌。他知道每一小时有多少吨物资正在被运走,知道每一只船什么时候航行到什么地方,知道哪一些物资正在哪一个港口卸货,知道哪一些单位的物资正在装上驳船,从而准确地指挥整个运输工作。”卢国纪说道。

毫无疑问,这是一件非常紧张、非常艰苦、非常细致,并且需要作出非常巨大的努力才能完成的工作。“我父亲喜欢在深夜的时候,亲自到江边码头上去检查装货情况,向装卸工人和船员询问各种问题,并就地解决他们的困难和问题。”卢国纪介绍道。

“那时候卢先生已经是交通部次长级的大官员了,但他经常穿便服,下河、上船,查勘货物的装运情况。我看见他穿的便服,就是民生公司下属三峡织厂所产的三峡布制服。当时我们民生公司的职工,不论职位高低,每人都有一套。当时在场的搬运工人,没有一个不认识他的。”

没有停顿一个日子,没有枉费一个钟点,像将军指挥战士打仗,在长江岸边,卢作孚带领着他不佩枪炮的“军队”,在敌人的狂轰乱炸中,用40天时间,将拥塞在宜昌的三万待运人员运走,器材运走三分之二。

又过了20天,当长江水位已经低落到不能大规模运输时,堆积在宜昌两岸的器材都看不见了,剩下的只是一些无用的零碎废铁。

1938年12月初,江水低落,喧闹的宜昌城完全安静下来。卢作孚独自一人站在宜昌码头。残阳泣血,黄昏里,日军的炮声轰隆作响,但他并不在意,因为他的使命已完成——

这40天的运输量,竟相当于民生公司1936年全年的运量!中国工业的“火种”保住了!未来反攻的有生力量已从这里悄悄转移,在巴蜀之地悄然生长。

我留给子女做事的本领

在西迁的人流中,有从济南流亡的老舍先生。他在《自传》里,也有一篇经宜昌入川的生动记叙:“宜昌城内天天有空袭,在这里等船的人很多,所以很热闹。等了一个星期,民生公司一位黄老翁帮我们买到了票,铺位在甲板上。我们不挑剔地方,只要不叫我们浮着水走就好。仿佛全宜昌的人都上了船似的,不要说甲板上,连烟囱上面还有几十个难童呢……三峡多么值得看,可是看不见,人太多了,若是都拥到船头去观景,船必会插在江里,永远不再抬头。”

旅途是辛苦的,但靠着满腔气节,老舍撑下来了。40天时间下来,卢作孚也是靠着满腔气节,忍着劳累,坚持下来。

“1938年底,父亲回到重庆。我见父亲并没有变多少,仍旧像往日那样神采奕奕,精力充沛,但很明显,他那闪闪发亮的眼睛,遮不住疲惫的暗影,他更瘦了,身体更弱了。”卢国纪原以为父亲回到家,会讲关于武汉和宜昌撤退的惊险消息,可没想到父亲只是略微同伯父母寒暄了几句,就开始与四叔卢子英商谈北碚建设的问题。

“从各个内迁来的科研机构、大中学校复建到工矿企业的筹建情况,谈个没完没了,连吃晚饭的时候,也一边吃,一边谈,一直到深夜。我们觉得和父亲谈话没有指望,都早已上床去睡了。”卢国纪回忆道。

宜昌大撤退,被卢作孚的好友、同是民国乡村建设先驱的晏阳初先生比喻为“中国实业上的敦刻尔克”。《大公报》记者徐盈在他所著的《当代中国实业人物志》一书中写道:“中国的敦刻尔克的撤退的紧张程度,与英国在敦刻尔克的撤退并没有什么两样,或者我们比他们还要艰苦些!”

确实如此,40天生死接力结束后,整个艰苦的撤退任务并没有完成。

1939年9月,日寇兵分三路进犯长沙,湖南和广西局势告紧。于是湘桂兵工厂的第1厂、第2厂及第41厂的3万吨器材和兵工署的两千吨器材,紧急撤退到宜昌,由民生公司的轮船抢运到大后方。

1940年上半年,民生公司又从宜昌抢运了1.6万多吨器材到大后方。6月12日,宜昌沦陷后,在接近敌军的平善坝、南沱、三斗坪一带,还有最后一部分兵工器材待运。尽管这几个地方都在西陵峡中,有大山峡谷的天然屏障,但毕竟处于敌人空中袭击的威胁之下,抢运风险极大。

“这时候,我父亲亲自率船前往距敌约20多公里的平善坝,连夜装船,天一亮即运走。民生公司职工们看见他身先士卒,异常感动。大家众志成城,齐心协力,花了一个多月的时间,终将平善坝至三斗坪一带24800余吨兵工器材抢运到上游安全地带。”卢国纪回忆道。

至此,整个撤退工作画上了一个圆满的句号。

1939年元旦,国民政府向卢作孚颁发一等一级奖章;同年10月10日,又向卢作孚授予三等采玉勋章。1945年10月10日,蒋介石以国民政府主席的名义,为卢作孚在抗战期间著有勋绩特颁给胜利勋章。

只是这一枚枚的勋章,卢作孚的孩子们都未曾谋面。卢国纪清楚地记得,1942年夏,他随父亲卢作孚乘车由城里回家。同车还有一位客人,顺路回牛角沱。这位客人一上车就滔滔不绝地夸耀,他如何如何为自己的儿女积蓄财产,让他的儿女将来不愁吃、不愁穿。卢作孚一言不发,一直等客人把话讲完,才一个字一个字地说道:“我没有给我的儿女准备任何财产。我留给子女的,是做事的本领。”